Nikolaus Meyer

Ein neuer Anlass für Kinderschutz? Die Bundesregierung verschiebt eine Grenze

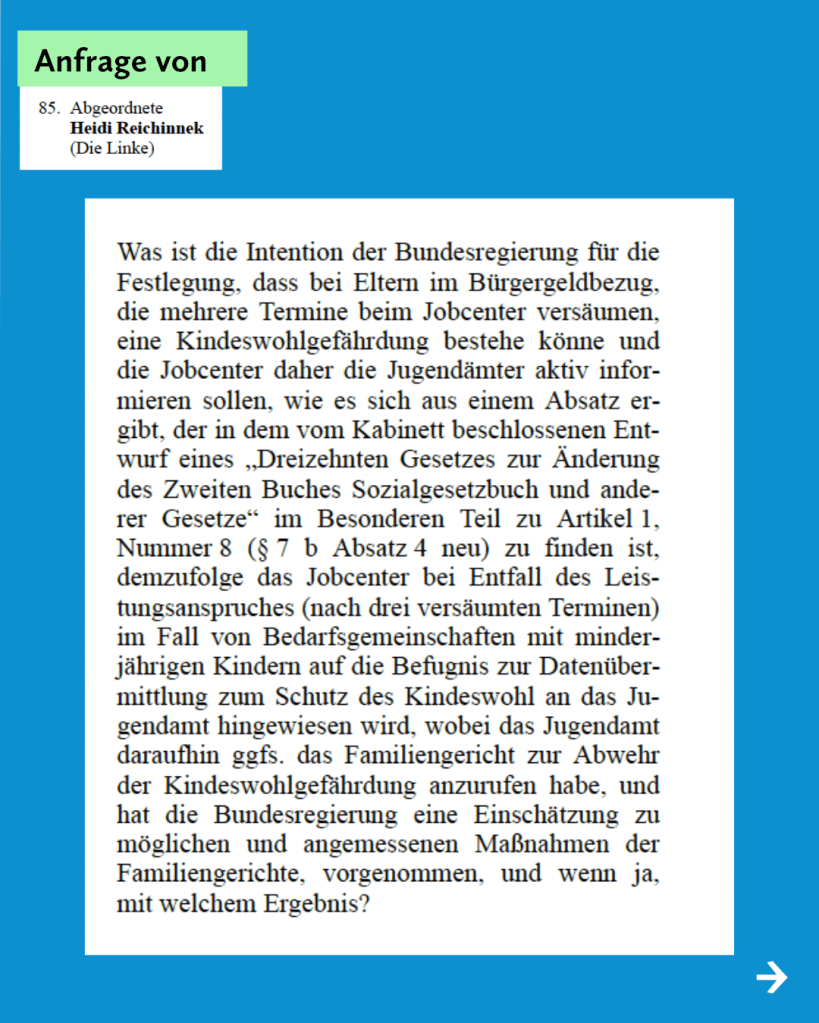

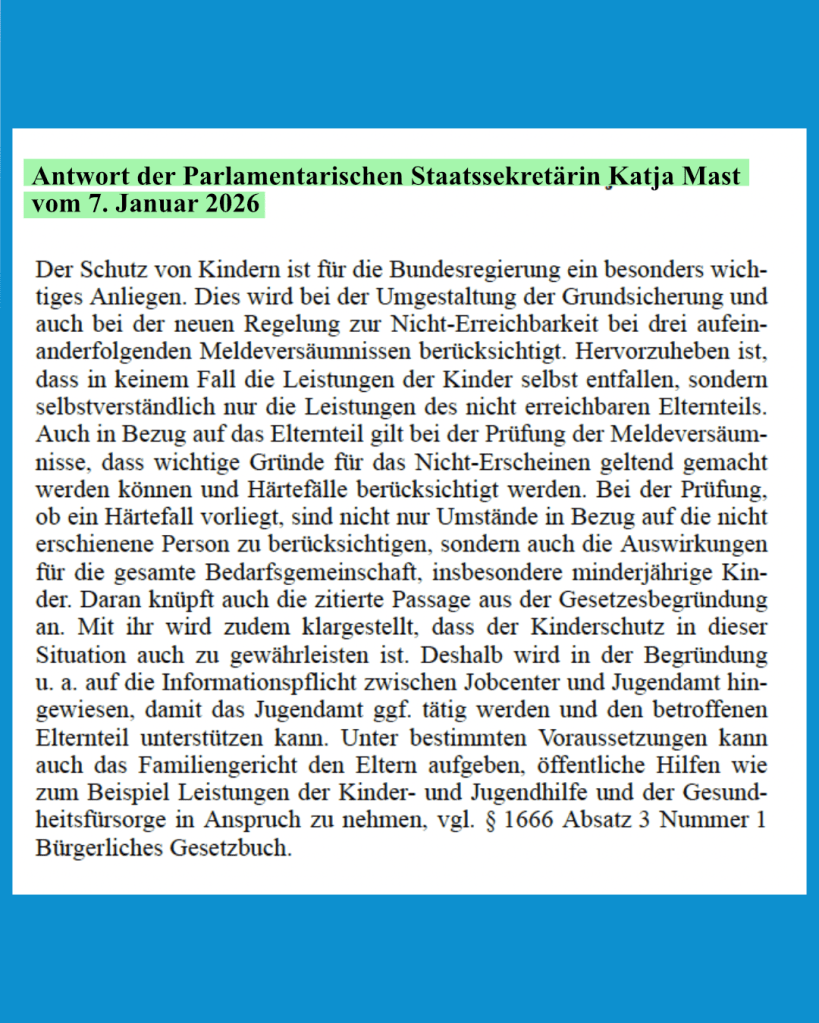

Wenn Eltern dreimal einen Termin im Jobcenter versäumen, soll das Jugendamt informiert werden, weil „der Kinderschutz zu gewährleisten“ sei – so formuliert es die Bundesregierung in der Antwort auf eine Kleine Anfrage von Heidi Reichinnek (Die Linke). Diese Verbindung zwischen einem administrativen Meldeverstoß und einem möglichen Kinderschutzfall hat es in Deutschland bislang nicht gegeben. Was wie eine nüchterne Verwaltungsauskunft aussieht, markiert bei genauer Betrachtung eine weitreichende Verschiebung: Eine rein verwaltungsrechtliche Pflichtverletzung wird in die Nähe einer potenziellen Kindeswohlgefährdung gerückt, und zwar ausschließlich bei Familien im Bürgergeldbezug. Je genauer man den Text liest, desto deutlicher wird, dass hier eine systemische Neudefinition stattfindet, deren Tragweite bisher kaum öffentlich sichtbar geworden ist.

Vom Verwaltungsvorgang zum Gefährdungssignal

Der Ausgangspunkt ist eigentlich unspektakulär: Ein Elternteil erscheint dreimal nicht zum Termin im Jobcenter, der Leistungsanspruch entfällt – ein klassisches SGB-II-Vollzugsszenario. Bemerkenswert ist nun, dass die Bundesregierung exakt diese Situation mit der Formulierung verknüpft, „dass der Kinderschutz in dieser Situation zu gewährleisten ist“. Damit wird eine Brücke geschlagen, die es so vorher nicht gab: Nicht konkrete Hinweise auf eine Gefährdung des Kindes, sondern mangelnde Mitwirkung gegenüber dem Jobcenter fungiert als Auslöser für Kinderschutzaktivitäten. Die Bundesregierung erzeugt damit implizit einen neuen Gefährdungsbegriff: Das Risiko entsteht nicht mehr aus der Lebenslage des Kindes, sondern aus der Verwaltungskonformität der Eltern. Diese administrative Verschiebung ist fachlich wie rechtlich bedeutsam, weil sie die Schwelle staatlichen Eingreifens senkt und die Bedeutung des SGB VIII neu definiert.

Aus einer Befugnis wird eine Informationspflicht

Noch deutlicher wird dies an der Formulierung, zwischen Jobcenter und Jugendamt bestehe eine „Informationspflicht“. Tatsächlich sieht das Gesetz bislang nur eine Befugnis zur Datenübermittlung vor – und diese ist strikt gebunden: Nur wenn konkrete Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung bestehen, darf eine Meldung erfolgen. Aus dieser bewussten gesetzlichen Begrenzung wird in der Regierungsantwort ein faktischer Automatismus. Die Meldung wird nicht mehr von einer fachlichen Einschätzung getragen, sondern von einem administrativen Vorgang ausgelöst. Das bedeutet, dass Terminversäumnisse – deren Gründe vielfältig, sozialstrukturell erklärbar und gerade nicht kindbezogen sein können – in einen Verdachtsraum verschoben werden. Eine faktische Erwartung ersetzt die professionelle Prüfung. Das Absenken der Eingriffsschwelle erfolgt dabei geräuschlos und ohne fachliche Reflexion.

Das Jugendamt als Baustein einer neuen Sanktionskette

Gleichzeitig wird das Jugendamt in eine Sanktionskette einbezogen, die im SGB II beginnt und sich über das Hilfesystem der Jugendhilfe bis hin zum Familiengericht erstreckt. Die Formulierung, das Jugendamt könne „ggf. tätig werden und den betroffenen Elternteil unterstützen“, suggeriert Fürsorge, markiert aber eine grundlegende Verschiebung: Das Jugendamt wird nicht mehr auf Basis eigener fachlicher Indikation tätig, sondern weil eine andere Behörde eine Meldung generiert hat. Die Jugendhilfe wird so zur nachgelagerten Interventionsinstanz eines Systems, das auf Mitwirkungspflichten und Sanktionen ausgelegt ist. Damit wird die Hilfelogik des SGB VIII systematisch unterlaufen: Freiwilligkeit, Kooperation und Vertrauensverhältnisse werden durch administrative Steuerungslogiken verdrängt. Aus einem Hilfesystem wird ein Instrument staatlicher Kontrolle.

Der Verweis auf § 1666 BGB: Eine gefährliche Ausweitung

Die Brisanz dieser Entwicklung zeigt sich auch im Hinweis auf § 1666 BGB. Diese Norm kommt traditionell bei schweren familiären Krisen zum Einsatz: Misshandlung, Vernachlässigung oder erhebliche Gefährdungen der Entwicklung. Die Bundesregierung nennt sie, ohne die Frage der Verhältnismäßigkeit oder Angemessenheit zu thematisieren. Die Logik ist damit vollständig: Aus einem SGB-II-Verstoß erwächst eine Kette, an deren Ende familiengerichtliche Eingriffe stehen können. Dass diese Kaskade überhaupt als konsistent dargestellt wird – Meldeversäumnis → Leistungsentfall → Meldung ans Jugendamt → mögliche Intervention → familiengerichtlicher Zwang – zeigt, wie weit sich der Blick verschoben hat. Die normative Frage, ob ein solcher Eingriff rechtsstaatlich begründbar oder fachlich angemessen wäre, wird nicht gestellt. Damit wird eine neue Form der Risikozuschreibung gegenüber armen Familien geschaffen.

Armut als funktionaler Risikomarker

Diese Praxis bedeutet zwangsläufig eine ungleiche Behandlung. Familien außerhalb des Bürgergeldbezugs geraten bei vergleichbarem Verhalten nicht unter einen solchen Verdacht. Armut wird nicht explizit, aber funktional zum Risikomarker. Die Eingriffsschwelle sinkt allein aufgrund der sozialen Lage der Eltern. Das ist die definitorische Verschiebung: Nicht tatsächliche Indikatoren für eine Kindeswohlgefährdung, sondern die Verwaltungskonformität im SGB-II-System wird zum Auslöser staatlichen Handelns. Damit verändert sich die Grenzziehung zwischen Hilfe und Kontrolle grundlegend und still – ohne gesellschaftliche Debatte.

Lebensweltorientierung: Verlust von Vertrauen und Anerkennung des Alltags

Aus einer lebensweltorientierten Perspektive – in der Tradition Thierschs (2020) – wird besonders sichtbar, wie massiv diese Logik die Grundlagen professioneller Hilfe beschädigt. Lebensweltorientierte Soziale Arbeit versteht die Alltagsführung der Menschen in ihren Eigenlogiken, Widersprüchen und Zumutungen. Sie soll soziale Unterstützung anbieten, die an diesen Alltag anschließt. In der Antwort der Bundesregierung wird jedoch der Alltag – einer Mutter, die Termine nicht wahrnimmt, aus Gründen, die oft strukturell bedingt sind – nicht als komplexe Wirklichkeit verstanden, sondern als Gefährdungsindikator gelesen. Die „Trias von Liebe, Vertrauen und Neugier“, die Thiersch für professionelle Beziehungen formuliert, wird so systematisch ausgehöhlt. Wenn jeder Konflikt mit dem Jobcenter potenziell eine Jugendamtmeldung auslöst, wird das Jugendamt zum Symbol eines Kontrollregimes, nicht einer Unterstützungspraxis. Institutionelle Anforderungen überlagern die Lebenswelt der Betroffenen; genau diese Logik hat Thiersch als „Regulierungs- und Entgrenzungslogik der zweiten Moderne“ beschrieben.

Lebensbewältigung: Aus Bewältigungslage wird Verdachtslage

Lebensbewältigungstheoretisch wird die Problematik ebenso deutlich. Böhnisch (2023) begreift Armut, prekäre Beschäftigung, Überlastung und Arbeitslosigkeit als Bewältigungslagen, die Hilflosigkeit, Anerkennungsverlust und massive Verunsicherung erzeugen können. Terminversäumnisse sind in dieser Perspektive nicht Ausdruck mangelnder Verantwortung, sondern Ausdruck strukturell erzeugter Überlastung. Die Antwort der Bundesregierung jedoch macht aus einer Bewältigungslage eine Verdachtslage. Das ist – im Sinne Böhnischs – ein theoretischer Fehlgriff mit praktischen Konsequenzen: Bewältigungsdruck wird verschärft, Überforderung wird nicht entlastet, sondern pathologisiert. Zudem beschreibt Böhnisch, dass Sozialpolitik selbst Hilflosigkeit erzeugen kann. Die hier angedeutete administrative Jugendamtmeldung ist genau ein solches Beispiel: Sie erhöht den Druck und schafft neue Ausweglosigkeit.

Menschenrechtsprofession: Illegitime Verschiebung und Mandatskonflikte

Die menschenrechtliche Perspektive nach Staub-Bernasconi (2019) macht schließlich deutlich, warum die Berufsgruppe hier eine klare Gegenposition formulieren muss. Soziale Arbeit besitzt ein menschenrechtliches Tripelmandat: Sie ist den Rechten der Adressat*innen verpflichtet, ihrem Wohl und zugleich einem kritischen Blick auf staatliche Strukturen. Eine staatliche Maßnahme kann legal sein, aber dennoch illegitim, wenn sie systematisch diskriminiert, Rechte verletzt oder Eingriffe ausweitet, ohne dass dies notwendig wäre. Die neue administrative Logik führt genau dazu: Sie erzeugt eine ungleiche Rechtslage, koppelt Hilfesysteme an Sanktionsmechanismen und zwingt Fachkräfte in Mandatskonflikte. Sie gefährdet die professionelle Autonomie und verdrängt fachliche Kriterien durch administrative.

Fazit: Eine neue Grenzziehung, der die Profession entgegentreten muss

Am Ende ergibt sich ein klares Bild: Die Antwort der Bundesregierung verändert den Kinderschutzbegriff, ohne dies offen auszusprechen. Sie etabliert einen administrativen Gefährdungsverdacht, der die Logik des SGB VIII unterläuft und die Jugendhilfe in ein Sanktionssystem integriert, das nicht ihres ist. Für die Soziale Arbeit ist das eine zentrale Herausforderung. Sie darf diese Grenzverschiebung nicht kommentarlos hinnehmen, sondern muss sie sichtbar machen, kritisch analysieren und öffentlich widersprechen – im Interesse der Kinder, der Familien und der Integrität der Profession selbst.

Die Antwort der Bundesregierung auf die schriftliche Anfrage von Heidi Reichinnek (Die Linke) ist unter Ziffer 85 (Ds 21/3520) auf Seite 57 des pdf-Dokuments zu finden: https://dserver.bundestag.de/btd/21/035/2103520.pdf

Aktualisierung (Februar 2026): Von Kinderschutzrhetorik zur reinen Sanktionslogik

In der Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Anfrage von Heidi Reichinnek vom 13. Februar 2026 wird die im vorliegenden Beitrag analysierte Logik weiter zugespitzt. Auffällig ist dabei zunächst eine formale, politisch jedoch hoch relevante Verschiebung: Im Unterschied zur ersten Antwort tauchen Begriffe wie Kinderschutz, Jugendamt oder § 1666 BGB überhaupt nicht mehr auf. Stattdessen zieht sich das Bundesministerium für Arbeit und Soziales vollständig auf eine reine SGB-II-Argumentation zurück. Zentral ist nun der Hinweis, auch leistungsbeziehende Eltern unterlägen Mitwirkungspflichten; Ausnahmen davon seien „sozialpolitisch ein falsches Signal“ und würden „Ungleichbehandlungen“ erzeugen.

Diese Argumentation widerlegt die zuvor aufgeworfenen Bedenken nicht – sie blendet sie aus. Die Frage, ob und inwiefern Sanktionen selbst Auswirkungen auf das Kindeswohl haben können, wird weder fachlich noch verfassungsrechtlich diskutiert, obwohl mit Blick auf Art. 6 GG ein besonders geschütztes Rechtsgut berührt ist. An die Stelle einer Verhältnismäßigkeitsprüfung tritt damit eine moralpolitische Setzung. Auch der Verweis auf „Härtefallprüfungen im Einzelfall“ bleibt eine klassische Verwaltungsrhetorik, mit der strukturelle Probleme nach unten delegiert werden: Die Verantwortung liegt bei einzelnen Sachbearbeiter:innen, während die systemische Logik unangetastet bleibt.

Besonders irritierend ist der Gleichheitsverweis. Tatsächlich werden ausschließlich arme Familien – also Familien im Bürgergeldbezug – diesen Sanktions- und Interventionsketten ausgesetzt. Vergleichbares Verhalten bei nicht armutsbetroffenen Familien hätte keinerlei kinderschutzrechtliche Relevanz. Juristisch entsteht damit gerade eine strukturelle Ungleichbehandlung, auch wenn sie formal als Gleichbehandlung aller Leistungsbeziehenden gerahmt wird. Vor diesem Hintergrund erscheint die in Reaktionen auf den ersten Teil des vorliegenden Blogbeitrag geäußerte These bloßer Naivität oder Unkenntnis der Bundesregierung nicht mehr tragfähig. Die Abfolge der Antworten legt vielmehr eine konsistente Prioritätensetzung nahe: Mitwirkungspflichten und Sanktionsfähigkeit haben Vorrang, mögliche Risiken für Kinder werden nachgelagert organisiert oder in Kauf genommen. Es handelt sich damit nicht um eine missglückte Formulierung, sondern um eine schleichende Verschiebung des Kinderschutzbegriffs hin zu einem administrativen Verdachtsregime.

Prof. Dr. Nikolaus Meyer lehrt und forscht am Fachbereich Sozialwesen der Hochschule Fulda. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Professionsforschung (Professionalisierung und Professionalität Sozialer Arbeit); komparative Berufsgruppen- und Organisationsforschung; Soziale Arbeit, Nationalsozialismus und die berufsbezogenen Auswirkungen bis heute sowie Wohnungsnotfallhilfe.

Kontakt: nikolaus.meyer@sw.hs-fulda.de

Literatur

Böhnisch, L. (2023). Lebensbewältigung. Ein Konzept für die Soziale Arbeit (Zukünfte, 3., überarbeitete und erweiterte Auflage). Weinheim, Basel: Beltz Juventa.

Staub-Bernasconi, S. (2019). Menschenwürde – Menschenrechte – Soziale Arbeit. Die Menschenrechte vom Kopf auf die Füße stellen (Soziale Arbeit und Menschenrechte, Band 1). Opladen: Verlag Barbara Budrich.

Thiersch, H. (2020). Lebensweltorientierte Soziale Arbeit – revisited. Weinheim, Basel: Beltz Juventa.

Die Antwort der Bundesregierung auf die schriftliche Anfrage von Heidi Reichinnek (Die Linke) wurde am 9. Januar 2026 veröffentlicht. Sie ist unter Ziffer 85 auf Seite 57 des pdf-Dokuments zu finden: https://dserver.bundestag.de/btd/21/035/2103520.pdf

Die Antwort der Bundesregierung auf die schriftliche Anfrage von Heidi Reichinnek (Die Linke) wurde am 13. Februar 2026 veröffentlicht. Hier ist sie unter Ziffer 137 auf Seite 88 des pdf-Dokuments zu finden: https://dserver.bundestag.de/btd/21/041/2104115.pdf

Hinterlasse einen Kommentar